いい人との出会い、そんなネットワークがどんどん繋がれば、もっと生きやすい社会にできるはず。 そんなご縁づくりを目指して、生き方も笑顔もキラリと輝く人「きらりの人」を紹介していきます。

Profile

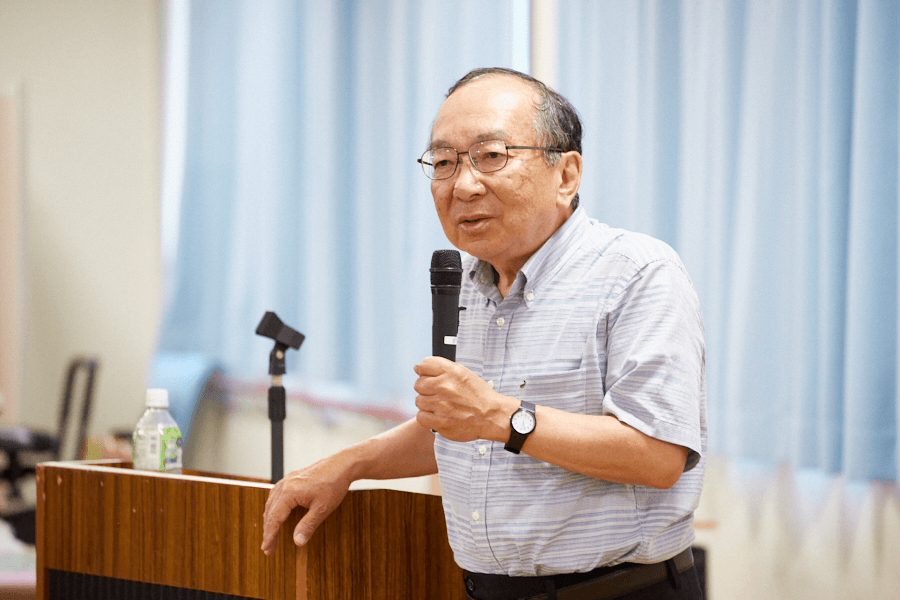

生活とリハビリ研究所代表 三好 春樹(みよし はるき)さん

1950年広島県に生まれる。特別養護老人ホームの生活指導員として勤務後、理学療法士(Physical Therapistを略してPTと呼ばれる)となる。1985年「生活とリハビリ研究所」を設立。年間100回以上、介護に関する講演や研修を開催。全国の介護現場に影響を与え続けている介護業界の第一人者。趣味は登山。54歳の時、初インドにハマり、以来コロナ禍を除いて毎年インドへ。介護という仕事の根拠としていたものを揺るがす体験になると、「介護職よ、北欧へ行くよりインドへ行こう」とツアーも敢行している。

著書に「完全図解 新しい介護」「実用介護事典」(講談社)、「関係障害論」「野生の介護」「認知症介護」「ウンコ・シッコの介護学」(雲母書房)など多数。

生活とリハビリ研究所

http://rihaken.org/

三好春樹さんの Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004660758627

前編では

介護業界のレジェンドである、生活とリハビリ研究所の代表、三好春樹さん。前編では、政治活動に没頭した超カゲキな青春時代や、特別養護老人ホームでのさまざまな出会い、介護界を変革した三好さんならではの新たな見方、考え方を紹介。その最後に語った、“いい介護施設は雰囲気でわかる”…。その「雰囲気」とは何なのか?答えを求めてケアネーネ編集部は沖縄へ向かいました。

沖縄に着いてまず向かったのは、

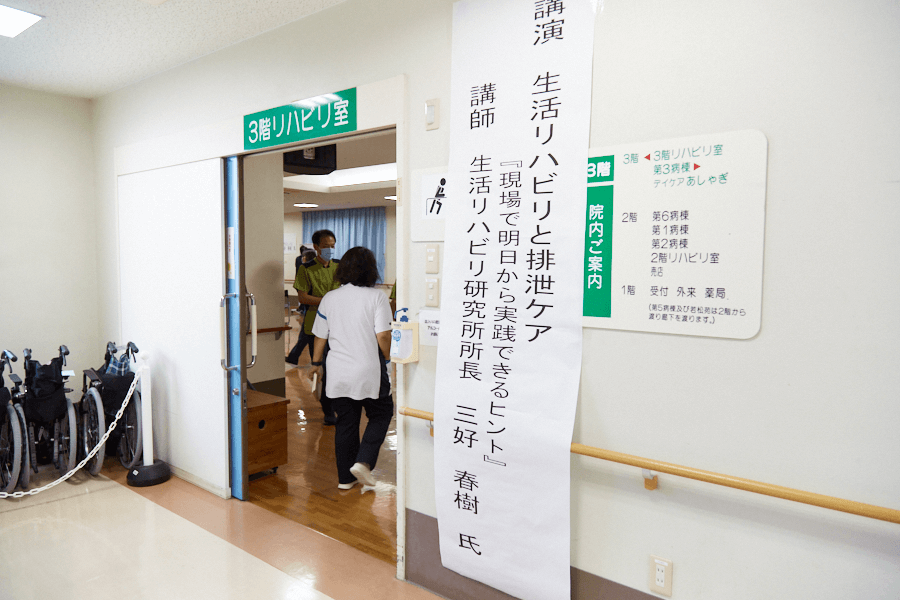

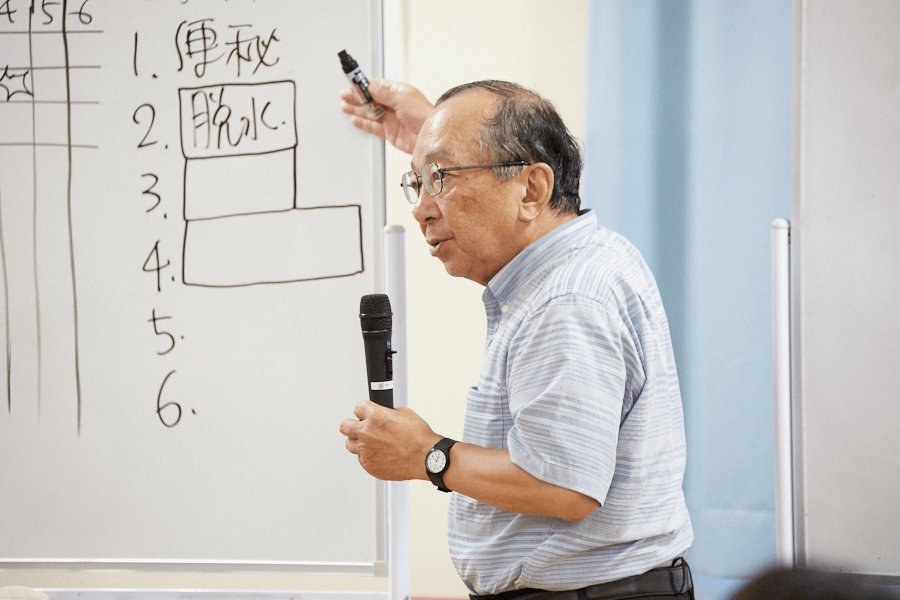

沖縄県北中城若松病院で開催された講演会

生活リハビリと排泄ケア~現場で明日から実践できるヒント~」です。

追っかけ歴30年の

PT・OTが待ち望んだ講演会。

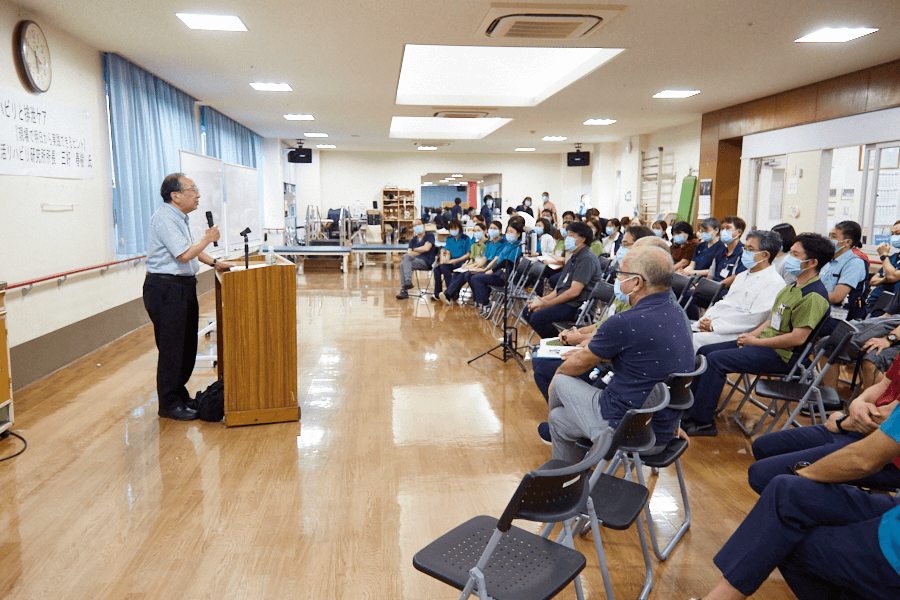

沖縄では2会場で講演会を実施すると聞き、まずは北中城若松病院へ向かったケアネーネ編集部。

北中城若松病院は、地域包括ケア病棟での治療から回復期のリハビリ、認知症のケアなど、幅広い医療で地域の高齢者を支える病院です。リハビリ部部長のOT(作業療法士)泰さんと、リハビリ部部長代行のPT(理学療法士)稲垣さんが私たちを出迎えてくれました。

「30年前にオムツ外し学会をやって、もうその時からずっと追っかけです」と泰さん。沖縄でも“三好さん推し”の医療人を発見です!「今も革命的なこと話されるけど、当時は異端児扱い。大丈夫なのかなぁと思っていましたけど、時代が追い付いてきたんですね。効果があるってわかったから、お金がついてくるんですよ」。2018年の介護報酬改定で「排せつ支援加算」が新設され、現在ではオムツ外しにも加算される仕組みになっています。「もともと、訓練室で訓練するのはおかしいんです。生活の場で、ちゃんと訓練が生きるようにやりましょうってことですよ」。

でも、医師や看護師の間で大炎上していた三好さんを、病院のPT・OTが支持していたとは!「一度話を聞けば本当に理にかなっているし、おもしろいんですよね」と稲垣さん。今の若い職員の中には、生活リハビリやオムツ外しという言葉は知っていても、三好さんのことは知らないという人も。お二人とも、自分たちが学び刺激を受けてきた、三好さんのリハビリや介護に対する見方、考え方を若い世代に伝えたいと、講演会に期待を寄せていました。

介護の世界は、

おもしろいからやめられない。

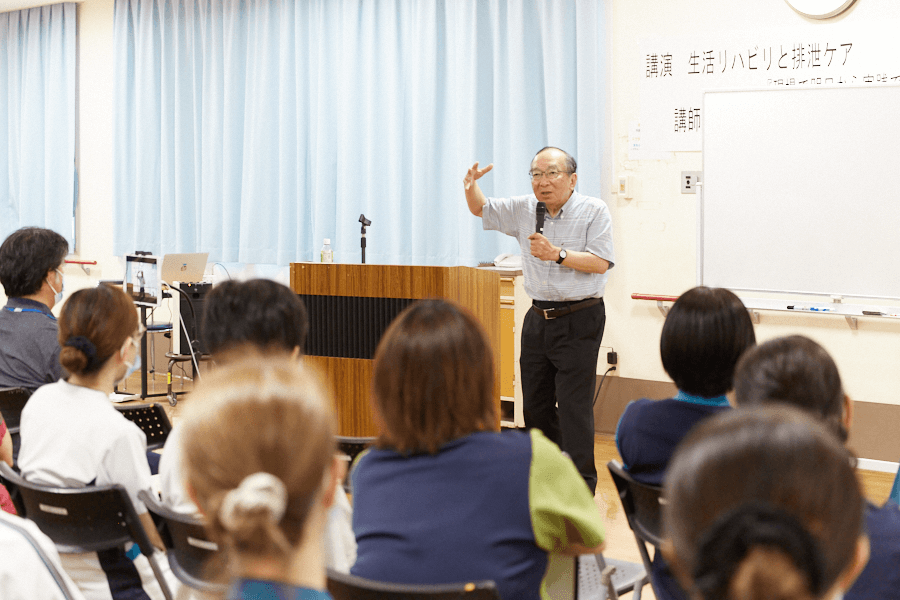

「三好春樹です。Facebookには“介護界のシーラカンス”と書いてまして、この世界に入って50年目になります。私の話は、いつも一方的に聞いていただくというカタチは取りませんので、隣の人と二人一組になって私の質問を考えていただきながら進行していきます」。

三好さんらしい独特のスタイルで講演会がスタートしました。

まずは、職を転々としていた若き日の話から、24歳で広島県の特別養護老人ホームへ就職した話へ。当時、入所者はみんな「特養カット」という同じ髪型で、おじいさんとおばあさんの区別がつかなかったこと、個性的な入所者との出会いで老人観が変わったことなどを、質問を交えながらユーモアたっぷりに語る三好さん。「その頃、介護も看護も3Kと呼ばれていました。でも、初めて続くかもしれないと思った仕事が介護だったんです。それまでやってきたのは、主体性とか個性とか潰して金を儲けるって仕事だったのですが、介護は個性を発揮した方がいい仕事ができる。おもしろい仕事だと思いました。それに、いい現場にはおもしろい人が多いんですよね」。

当時、三好さんの上司だった生活相談員の和田さんも、個性豊かな女性だったそう。「家族に見捨てられたと思って入ってきたお年寄りが、和田さんがただ話を聞いているだけで笑顔を取り戻すというケースをたくさん見たんです。この人はなんでこんないい仕事ができるんだろう?ケースワーカーですからバイスティックの7原則なんていう援助の基本原則も頭に入ってるんだけど、専門性が高い人がいい仕事をするとは限らない。それよりももっと大事なものがあると気づきました。彼女は被爆者なんです」。高校生の時に広島市で被爆し、全身ケロイド状態になるという壮絶な体験をしてきた和田さん。そうした人生の経験が、深いところでお年寄りとつながっていたのではないかと三好さんは語ります。「彼女はこれから恋愛して、結婚して、子どもをつくってという人生設計が崩れちゃったわけですよね。こういう挫折体験、人生にとってマイナスだと思ってるものが、介護の世界ではプラスに使える。私はいたって健康ですが、高校を退学処分になったっていう挫折体験があって、ひょっとしたら介護に向いているかもしれない思いました」。

介護という仕事がおもしろい、介護職にはおもしろい人が多い。もうひとつおもしろいと感じたのが、入所者のお年寄りだったのだそう。「認知症のお年寄りがおもしろいというのは語弊があるでしょうね。興味深いといった方がいいかもしれません」。

ボケているからではない、

問題行動には原因があった。

次に三好さんが紹介したのは、興味深いと感じた入所者のケースから、認知症の問題行動の原因についてです。

「藤田ヨシ、困ったおばあさんでした」。

藤田さん(実名ではなく、一文字変えているそう)は、2週間に1度くらいの頻度で、朝まで騒いで歌い続けるという問題行動がありました。「夏なんか叫び声が施設中に響き渡っていました。これはまだいい方で、幻覚ですね。“お父さんがそこにいる”ってカーテンの陰を指すんです」。

ある日、ひとりの看護師が藤田さんの行動の原因を探そうと提案。脳のせいだから仕方ないのでは?いや、落ち着いて寝る日もあるから何かきっかけがあるはず。面会の日に興奮して騒いでいる?みんなで調べて話し合っても答えが見つからず、やっぱりボケているから仕方ない、脳のせいだという結論になりかけたそうです。

「寮母(当時の介護職)室に貼ってあった大きな模造紙の表を見て、夜間の問題行動の原因がわかったんです。その表とは、一体何だったでしょう?考えてください」

「─はい。排便チェック表なんですね。原因は、脳じゃなくもっと下にあったということです」。

藤田さんの入所から6か月間の排便を見ると、4~5日出ていない時に朝まで騒ぐという症状が。便秘が原因で問題行動が起きるとは限らないけれど、問題行動が起きている時は、ほぼ間違いなく便秘だったといいます。「私たちは便秘だとわかるし、自分で対策もできますよね。でも認知症の人は、なぜかわからないけど体の中に違和感がある。わからないから問題行動というカタチで私たちに伝える。問題行動は、非言語的コミュニケーションをしているんだと捉えなければならないのです」。この発見に驚いた寮母長は、ほかの入所者の排便もチェックし、その後問題行動は半分以下に減ったそうです。

「問題行動のきっかけが、日常的な身体の不調であることがわかってきました。今は、“問題行動”っていい方はしませんね、BPSDです」。BPSDは、Behavioral〈行動の〉 and Psychological〈心理的な〉 Symptoms〈症状〉 of Dementia〈認知症〉。

日本語では「認知症の行動・心理症状」と訳されています。暴言・暴力、徘徊などの行動や、睡眠障害、幻覚といった心理的症状をさし、認知症の周辺症状と呼ばれています。「BPSDの本当の訳し方は、〈便秘でしんどい どうにかしろよ〉なんですね」。思わず会場から笑い声が!便秘のほかにも、脱水や発熱、高血圧・糖尿病などの疾患、季節の変わり目も問題行動を起こすきっかけになるそうです。

長い時を経て

問題行動を引き起こすPTSD。

「BPSD」という言葉は、「of Dementia」で問題行動が「認知症のせい」になっている、それはおかしいと指摘する三好さん。「Dがドラッグだったら当たってますけどね。薬を飲むと全身脱力で気力もなくなる。問題行動すらさせなくするわけですから、非言語的な訴えを封じているんです。フランスでは、認知症の薬は保険の適用から外しています」。2018年にアリセプトをはじめとする4種類の認知症薬が保険適用外となったフランス。薬の副作用も問題視され、薬を使わない包括的なケアへと方針を転換しています。「しかも、認知症のお年寄りは、薬を盛られたと思って人間不信になるんです。それが副作用として一番よくないと思います」。

そして、身体の不調のほかにも、問題行動の要因になることが。特養時代、三好さんが宿直だったある夜、突然施設内が真っ暗に。強風による停電でした。すぐに、自家発電装置で電灯が付きホッとしていたら、小柄でおとなしいおじいさんが大声で叫び始めたのです。

「このおじいさんは、何と叫んだでしょう?」

「─はい。“空襲警報発令ー!”っていいました」。

第二次世界大戦末期、日本本土を襲った米軍の空襲。爆撃目標にならないように電灯に笠をかぶせて光が漏れないようにしたり、地域的に停電にすることがあったそうです。「自家発電装置が点く“ボーン”という低い音が、爆撃機の音に聞こえたようで、“B-29が来るー!”っていったんです。これはBPSDじゃないですね。PTSD、心的外傷後ストレス障害です」。何十年も前の恐怖が突如としてよみがえり、行動として発現する。三好さんがPTSDの視点で入所者の行動を見返すと、少なからず該当するであろう人がいたといいます。

終戦から長い時を経てPTSDを発症する患者がいることを初めて学会で発表したのが、精神科医の蟻塚亮二さん。「脳の中に原因があるんじゃなくて、人生の中に原因があるんだって見方を初めてした人です」。蟻塚さんは、沖縄の病院で出会った高齢者の不眠症状を、うつではなく沖縄戦で心に深い傷を負ったからではないかと考え「沖縄戦による晩発性PTSD」だと発表。その論文を読んだ三好さんは、認知症の問題行動をPTSDとして捉えるという、新たな視点に気づいたそうです。

そして、PTSDは決して他人事ではないと語る三好さん。「虐待やいじめ、パワハラ…精神科のクリニックは予約でいっぱいです。PTSDにならないためには、自分のことをちゃんと言葉にして話して、悲しかったと泣くことが大切みたいですね。沖縄の人は三線の音が聞こえると、踊って、歌って、笑って、それが大きな癒しになっているんでしょうね」。

いい介護関係は、

生理学から排泄ケアを考える。

そして、今回の講演のテーマにもなっている排泄ケアの話へ。オムツ外し学会を立ち上げた三好さんから直接排泄ケアの話を聞けるとあって、みなさん真剣なまなざしです。

三好さんがとある老人保健施設へ訪れた時のこと。看護師から入所者へ「浣腸予定○名、摘便予定者○名…」とアナウンスがあったそうです。「浣腸なんか化学物質の力で直腸を異常収縮させて排泄させようという、ほかに手立てがない時にやむなくやるもの。生活的方法じゃありませんよね。認知症のお年寄りは、快・不快の原則という人間の基本に戻っています。常識だとか人に迷惑をかけないとか現実原則から逸脱したっていうけど、私にいわせればそういう現実から解放されて、人間の基本の快か不快かってところに入っているわけです」。不快であることを訴える問題行動に対して、下剤、浣腸、摘便というほかの不快で対応すると、高齢者は落ち着かなくなる。むしろダメにする一方だと語る三好さん。快適な自然排便にするためにどうすればいいのか、生理学の視点で解説します。

「自然排便には3つの力を使っています。まずは直腸の収縮です」。便が入ってきたら反射的に収縮するのが直腸のしくみ。排便時は直腸の筋肉の収縮と、腹圧で周りから直腸を押してやることが必要となります。ところが、直腸は平滑筋という筋肉で、腹圧をかけるにも筋肉が必要。歳とともに衰えてきます。

「もうひとつの力は、いくら歳をとっても低下しないんです。お年寄りほどこの力を活用しなきゃいけません。そんな不思議な力がどこにあるでしょうか?」

「─はい。重力ですね。私たちが気づいたらやっていた排便の姿勢は、肛門を地球の中心に差し向ける、非常にスケールの大きい意味があったんです」。

なんと、重力とは!あの、座ってやや前傾する姿勢は、取るべくして取っていたのですね。「腹圧と重力のために座位をとる、これがひとつ。あと大切なのがタイミングです。リハビリ中でも食事中でも、便意を訴えた時にトイレで座ってもらう。これを、私は“排便最優先の原則”と呼んでいます」。とはいえ、1日中排便タイミングに付き合うのは難しいので、排便を促すなら朝食の後がベストなのだそう。実際に、広島県の特養で朝食後にトイレでふんばるという生活習慣をつけたところ、寝たきりだった入所者が座って排便できるようになったといいます。オムツの便を処理するより、便器の便を処理する方がはるかに気持ちいい。ポータブルトイレの中の元気な便を見て喜ぶ職員も多かったとか。「便を嫌がられるっていうのは、生きているのを嫌がられるようなもの。便が出たら喜んでくれる、これがいい介護関係だと思っています」。

異常だから治そうとする、

認知症の人は「異常」ではない。

「私たちは、医療のように認知症の人たちを“異常”だという捉え方はしません。異常だから治そうと考える。治らないから排除しようとカギをかけて閉じ込める。これは、社会的抹殺といっても大げさではありません」。

戦前の日本で実際に行われていた、精神障害者を自宅の小屋に隔離する「私宅監置制度」。1950年に廃止されましたが、アメリカの統治下にあった沖縄では、本土復帰する1972年まで認められ、多くの患者が劣悪な環境下に置かれていました。しかし、日本各地で今もなお精神科病院での隔離は続いており、こうした状況に三好さんは警鐘を鳴らし続けています。

「“あなたは異常だ”という目で見られていて、落ち着けるはずないんです」。認知症の高齢者をどう捉えればいいのか、ここにも三好さんならではの視点がありました。

「異常ではなく、異○○。ここに何の文字が入るでしょうか?」

「─異文化です。

異文化を捉えるには自分の見方や常識を変える。

異文化をおもしろがることも大切ですね」。

時間の感覚は自分と違うのか?空間の感覚はどうなっているのだろうか?と、認知症の人がいる世界を想像し、おもしろいと感じる好奇心旺盛な人が認知症ケアの上手な人ではないかと語る三好さん。最後に、医療、介護の世界で生きていく上で忘れてはならない、大切なことを教えていただきました。

「私は、“目の前にいる人をほっとけない”というのを介護の根拠にすべきだと思っています。これは、ホモサピエンスという人類が生き残った根拠でもあって、ほかの絶滅した人類とくらべて、その気持ちがちょっと強かったから生き残ったといわれています。その、ほっとけないという気持ちを持続可能にするための介護保険制度だったわけですが、ほとんど逆になっちゃって儲けるためにお年寄りを集めてくるみたいになっている。でも、全国には目の前の困っている人をほっとけないという想いで活動している人もいて、それが今の世の中の希望じゃないかと考えています。私が目指すべき介護の方向性と、医療、障害者支援の方向性が同じ方を向いていて、深く掘っていったら共通の地下水脈で出会える、そういう世界だと思います」。

まだまだ続く排泄ケアの話!

三好さんを囲み、盛り上がる慰労会。

講演会終了後に行われた、三好さんを囲む慰労会にもお邪魔させていただきました。泰さん、稲垣さんをはじめ、三好さんに直接聞きたい、話したい!という若松病院の若い職員の皆さんが集まっています。

今日の講演会の感想をうかがうと…。「三好さんの話は聞くたびに新鮮。原点に返る、この仕事を見直すいい機会になりました」「排泄ケアに関しても、いろいろな視点があってとてもおもしろいと思いました。もっとたくさんの職員に聞いてほしかった!」と、それぞれ貴重な学びの場、気づきの場となったようです。

沖縄料理とおいしいお酒を飲みながらも、話題はリハビリや介護のことばかり!皆さん、患者さんによりよいリハビリを提供したいという思いがあふれています。ここぞとばかりに、三好さんヘの質問も。

「排泄ケアをしている時、患者さんの転倒が怖くてドアを少し開けとくんですよ。でも、失礼だと思うし、人にプライバシー見られて排泄できる人なんていないですよねぇ」。

「転倒を恐れるあまり、転倒させないためにトイレに行かさない方がいいってことになっちゃうでしょ。だけど、転倒して骨折したら治せばいい。でも、転倒を抑制したら職員への信頼や自己肯定感をなくしてしまう。それは治癒できないんだよね。極端ないい方をすると、老人には骨折する自由がある。それを奪っちゃいけないんだよ」。動くことを抑制すると主体性が崩壊する。それでは、骨折を予防しても意味がないことだと三好さん。さらに、「プライバシー」や「人権」という言葉も、実感として自分の中に落とし込めていないと話します。「排泄ケアは同性でやるべきだとかいわれたりするけど、どんなケアをするかを抜きにしてそこを語っていいのか?そういうのを超えた世界だと思っているしね。人権なんて言葉使わずに、人間をどう大事にするかという見方をしないとダメなんだよねぇ」

「僕も質問していいですか?生活すべてがリハビリだと伝えても、どうしても今まで見て受けてきた機能訓練がリハビリだと思われていて、説明の仕方が悪いんでしょうか?」

「訓練意欲のあることはいいことで、その訓練意欲をいかに生活意欲に変換するかがこっちの仕事だよね」。訓練をして良くなってから生活を楽しむのではなく、今の状態でどれだけ生活を楽しむことができるかを経験してもらうことが大切だと説く三好さん。「呼吸訓練」といってカラオケに行ったり、「訓練」という名前を付けてトライしていくのも一つの方法だと教えてくれました。

「意欲ってどこから生まれてくるかというと、やはり人間関係だと思うんですよ。社会的関係と家族的関係がどれだけあるか。社会との関係を失った男なんか意欲なくしちゃうでしょ。でも、社会的関係、家族的関係がいくら良くても、自分との関係“自己肯定感”を失うと生きていけないんです」。人は、自己肯定感があれば社会的・家族的関係がなくても生きていける。しかし、日本人にとって自己肯定感は社会的・家族的関係の上に存在するものだと三好さんはいいます。「社会的関係は“世間”、家族的関係は“身内”、世間と身内からどう扱われるかで自分が決まっちゃう。その人に意欲を持たせようと思ったら、世間や身内に認められることが大切で、だから介護職は“世間”になったり、“身内”になったりするんです。最後には“母”になるしね」。

こんな悩みを相談する職員さんも。

「入院期間中に身体機能が下がる患者さんもいて、来た時はもっと歩けてたと思うと申し訳なくて…」

「まあ、老化していくんだからねぇ。だけど、家族は親の老化をみとめないよね。老いを見て見ないふりしている。自分自身の老いを認められない人もいるけど、老いっていうのは抵抗するものじゃなく、受け入れるものでしょ。」

「山登りでも、老いた体に合った歩幅でゆっくり少しずつ登っていく。

それでちゃんと疲れないで着くんだよね」。

リハビリや介護に携わる人へ向けられた三好さんの言葉は、私たちにもしっかり響いて、介護や老いに向き合う貴重な機会になりました。三好さん、若松病院の皆さん、ありがとうございました。

次回は、最終編、三好さんの講演会「雰囲気がちがうとは何か」をレポートします。いい施設選びのカギ「雰囲気」とは何か?

お楽しみに。