いい人との出会い、そんなネットワークがどんどん繋がれば、もっと生きやすい社会にできるはず。 そんなご縁づくりを目指して、生き方も笑顔もキラリと輝く人「きらりの人」を紹介していきます。

Profile

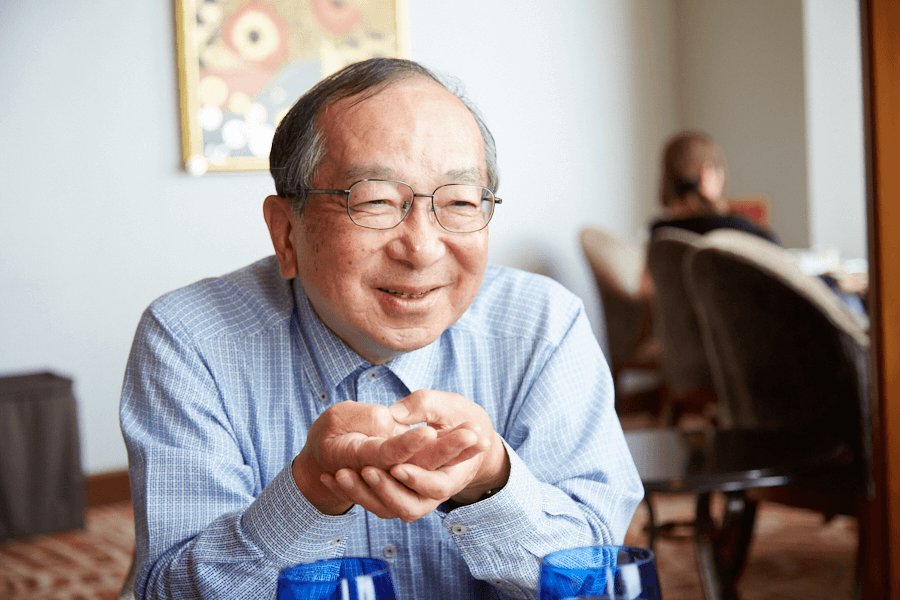

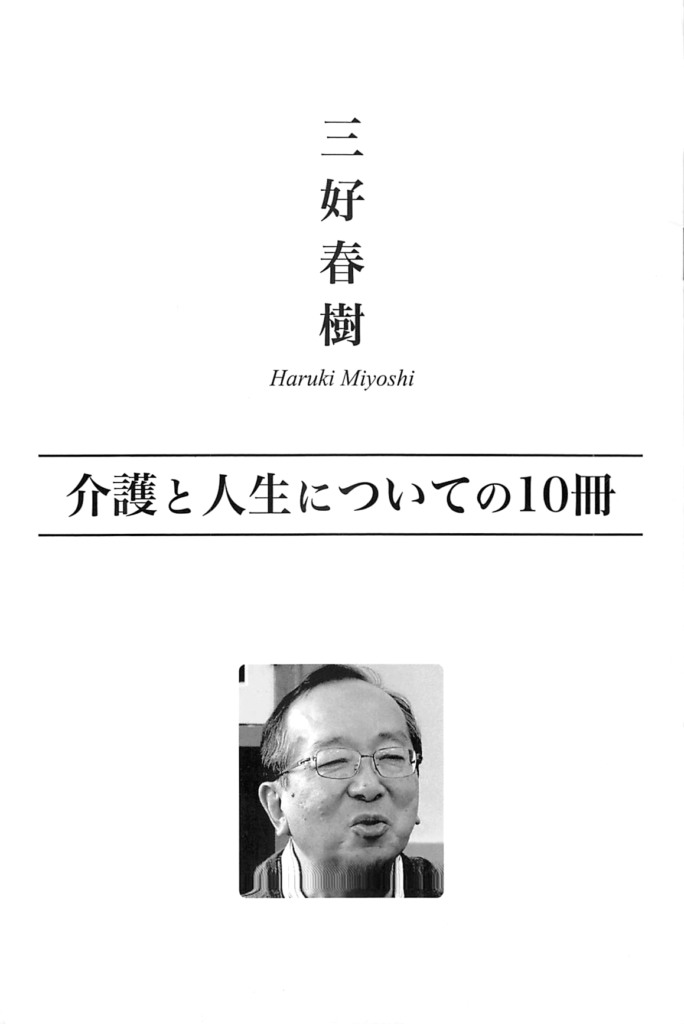

生活とリハビリ研究所代表 三好 春樹(みよし はるき)さん

1950年広島県に生まれる。特別養護老人ホームの生活指導員として勤務後、理学療法士(Physical Therapistを略してPTと呼ばれる)となる。1985年「生活とリハビリ研究所」を設立。年間100回以上、介護に関する講演や研修を開催。全国の介護現場に影響を与え続けている介護業界の第一人者。趣味は登山。54歳の時、初インドにハマり、以来コロナ禍を除いて毎年インドへ。介護という仕事の根拠としていたものを揺るがす体験になると、「介護職よ、北欧へ行くよりインドへ行こう」とツアーも敢行している。

著書に「完全図解 新しい介護」「実用介護事典」(講談社)、「関係障害論」「野生の介護」「認知症介護」「ウンコ・シッコの介護学」(雲母書房)など多数。

生活とリハビリ研究所

http://rihaken.org/

三好春樹さんの Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004660758627

中学生にして哲学に目覚め、

人生を考える。

今回、ケアネーネが密着したのは、生活とリハビリ研究所代表の三好春樹さん。

きらりの人の「つどい場さくらちゃん・かいご楽会ファイナルレポート」でもご紹介した、介護界のレジェンドです。介護の世界に足を踏み入れ、この道50年、自らを「介護界のシーラカンス」と名乗り、北海道から沖縄まで生活リハビリ講座やオムツ外し学会、講演会に飛び回る日々。日本中に「三好さん推し」という介護職は数知れず…。

まずは、三好さんがこれまで歩んでこられた人生に迫ります。

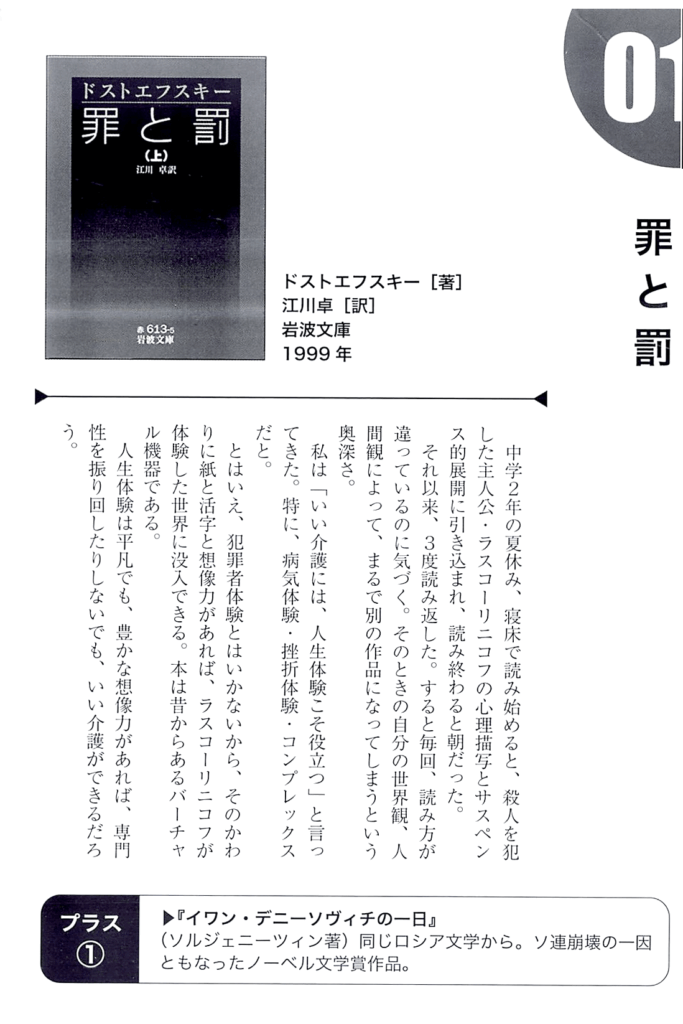

広島県で生まれ育った三好さん。小学生の頃から成績優秀で、広島でも有名な私立の中高一貫校へ入学します。「それまでは勉強しなくてもできたけど、中学入ると英語とか暗記が必要になるでしょ。努力しないタイプだからさ」。中学生になって成績はガタ落ち。しかし、両親の期待を背負って入学したのだからと、再び奮起して勉学に励み、成績はグンと上がったものの…暗記するだけの勉強は全然おもしろくなかったのだそう。三好少年は、この先いい大学に入り、いい会社に就職するという人生があるのなら、それは違うかもしれないと思い始めたのです。「夏休みに学校の寮から家に帰った時、「罪と罰」を読んだんですよ。もう、興奮して一晩かけて徹夜で読み切って。学校の勉強みたいに答えがある世界じゃなく、文学とか哲学のような答えのない世界の方がおもしろいなぁと。それで、受験勉強はもうやめようと思ったんですよ」

校長室を占拠⁉

過激な活動家時代。

時は1960年代後半。三好さんが高校生だった時代、全国で学生運動が盛んに行われていました。

「ベトナム戦争が起こって、世界の危機みたいなことを考える学生も多かったんですよ。それで、仲間と反戦活動を始めました」。1969年1月19日、折しも東京では安田講堂事件が起こっていた日に、三好さんたちは呉市にある米軍の弾薬庫にデモをかけることに。「日本の米軍基地から沖縄を経由して北ベトナムを空爆してるでしょ。平和国家だなんだといいながら、それは欺瞞じゃないかって。高校生たちに呼びかけたら、100人くらい集まったかな」。その時、仲間の一人が公務執行妨害で逮捕され、三好さんは無期停学。

当時、高校3年生で卒業を間近に控えた頃でした。「学校は卒業式にさえ出なければ、卒業証書をやるというんですよ。その日はおとなしくしておけと。それが気に入らなくて、校長室を占拠したんです。それで結局、高校をクビになってね」。周りは大学に行って当たり前、大学に行かない人生なんかないという世界から飛び出し、退学後も政治活動を続行。後輩たちの活動を裏で糸を引き校舎を封鎖したり、沖縄返還協定の抗議集会に参加したり…時代とはいえ、かなり過激な青春を送られていたようです。しかし、所属党派の内ゲバが激しくなり、それにはついていけず活動家としての日々に終わりを告げました。

人生にレールはないと気づき、

人生を肯定できるようになった。

「政治活動ばっかりやってたから、まともな生活にはなかなか戻れない。介護の仕事に就く前、12回転職しているんですよ」。

当時、6か月間働けば3か月間失業手当がもらえていたのだそう。「6か月働いたら辞めて、3か月失業保険をもらう。18歳から6年間、この6・3制で生きてきたんです」。職を転々とする中、ミシンのセールス(押し売り)の仕事は、詐欺まがいの商売に罪悪感が湧き1か月で辞めたそう。靴の製造工場の仕事は8時間働くと思考が停止し、自分を機械にするしかない体験だったといいます。そして、運送会社で事務の仕事をしていた時に転機が訪れます。

「知り合いの牧師さんが訪ねてきて、教団が運営する特別養護老人ホームで人手がなくて困っている。寮母になりたい女の人はいないだろうかっていうんです。“介護職”という言葉もなかった時代でね、“男じゃダメですか?”と手を挙げ、特養で働くことにしたんです」。

広島県廿日市市にある清鈴園は、西中国キリスト教社会事業団が設立した特養で、当時、入所者のほとんどが被爆者手帳を持っていたそうです。“おもしろそう”という直感で、まったく知らない介護の世界に足を踏み入れた三好さん。初日に入所者一人ひとりにあいさつに回ると…

「あなたまだお若いのに、こんな仕事しかなかったの?って、老人の方が私を憐れんでいるんですよ。特養は弱者がいるところだと思っていたんですけど、心理的には向こうの方が上。弱者ではなく、強い人がいると気づいたのが最初の日です」。

そして、実際に現場で入所者たちにふれ、「老人観」が180度変わったのだそう。「それまでは、歳をとると人格が完成していくものだと思っていたけど、それは誤解だとすぐわかりました。歳をとると真面目はますます真面目になる、ケチはますますケチになる、スケベはますますスケベになる。個性が煮詰まっていくんですね。私は高校退学になって、人生のレールから外れたと思っていたけど、老人見てると外れるも何もない。行きつく先も、行きつく過程もみんなバラバラなんだってわかって、人生すごく楽になったんです」。

介護の世界で生きていく。

その意味を見つけた、本との出会い。

人生の課題を解決するために、つねに読書を続けてきた三好さん。特養で働き始めても、まだ思想や政治的なことを考えていたという。

この仕事は生活のためだけにやっているわけではないという思いが頭をかすめるものの、まだ考えがまとまらず、漠然としたままでした。それが明確になったのが、「野生の思考」という本との出会い。レヴィ・ストロースというフランスの文化人類学者が書いたこの本は、未開人といわれてきた部族や先住民が、西洋の近代科学とは別の科学的な“野生の思考”を持っているということを証明しているのだそうです。そして、この本に記された「ブリコラージュ」という概念が、介護という世界と結びついたのだと語る三好さん。ちなみに、ブリコラージュとは、必要なものをありあわせの道具や材料で、自分たちの手でつくること。感性や想像力を使って、臨機応変に対応していくことだともいえます。「近代的な生産方法じゃなく、“手作り”が人間的な労働だとすると、介護は「ブリコラージュ」だったんだ!と、頭の中の自分の思想と介護をしている体が、ぴったり結びついたんです」

「介護は近代化できない遅れている世界だと思われているけど、近代の非人間的な労働を超えている世界なんだ、むしろ、こっちの方に本物があるんじゃないかという考えが出てきてからは迷うことがなくなりましたね」。マニュアルの通用しない世界で、目の前で見て、聞いて、感じて、その場でつくり上げていく行くのが本当の介護。介護に携わる意味を見つけたことで、自分の中の軸が定まったそうです。

理学療法士の学びが、

介護現場で宝の山に。

清鈴園で働き始めて4年半がたった頃、PT(理学療法士/運動療法や物理療法を用いて日常生活を送るための機能回復をサポートする専門職)を施設自前で養成しようということになり、28歳だった三好さんはそのために大検を受け、養成学校へ進学したのでした。

「現場を知っているから、おもしろくて仕方ないんですよ。授業を受けているとね、施設の老人の顔が次々と浮かぶんです」。

脳卒中の患者などまったく見たことがない同級生たちが知識だけを詰め込んでいくなかで、三好さんは、この治療法の知識や技術を施設の入所者の生活にどう活かしていくか、応用問題だと思って考えていたそうです。同時に、介護の仕事をしていて疑問に思っていたことがどんどん解消されていったのだとか。

「反射的に“バカヤロー!”という言葉しか出てこない、重たい失語症の人がいたんですよ。でも、誕生日会の時にマイクを渡したら、桃太郎の歌を歌うんです。しかも6番まで!その時は、それが不思議で不思議で…」。

言語中枢は左脳にあるので、右マヒになると失語症になる可能性が高い。でも音楽は右脳を使うので歌うことができるのだということも授業を通じて知ったとか。「悪いところを治そうというのが治療だけど、もう治らないといわれた人の、できることを引っ張り出すのがいい介護。となると、今学んでいることは宝の山じゃん!これは施設に持ち帰らなければと、柄にもなく一生懸命勉強しました」。

卒業後は病院へ就職する同級生が多い中、三好さんは再び清鈴園へ。身に付けたリハビリの知識や技術を入所者の生活に活かしていきました。

介護業界の革命、

ついに始まる。

35歳の時、三好さんにまた新たな転機が。清鈴園を辞めフリーのリハビリ講師となり、「生活とリハビリ研究所」を設立します。「最初に東京、大阪、広島で生活リハビリ講座をやったんです。

手書きでチラシ作って、全国の特養に郵送しました」。生活リハビリとは、食事や排せつなど生活をリハビリとして捉えること。そして、生活の場を立て直し、その人らしい生き方を一緒につくる介護のこと。「まだ名前も知られてないのに、ほかに介護のセミナーがなかったからなのかたくさん介護職の人が来てビックリ。広島と東京は2会場にしました」。遠方からも多くの受講者が訪れ、次はうちの地域に来てほしいという声も。このまま、受講者の皆さんが講座を卒業するのはもったいないと作成した「生活リハビリ受講者通信」は、今も生活とリハビリ研究所が発刊する雑誌「ブリコラージュ」として続いています。

そして、三好さんを語る時に欠かせないのが、1988年にスタートした「オムツ外し学会」です。そもそも、この「オムツ外し」とは…安静看護が介護だと教えられていた時代、病院から特養に来る人は、寝たきりでオムツをしているのが当たり前でした。

「本来介護は、効率や生産性などと言い出したらおしまいなんですよ。

でも、病院を見習って介護が始まってしまったからね」。

寮母と呼ばれていた介護者たちが、食後にトイレに行こうと声を掛け、排泄できたらオムツを外していった。安静看護から介護が自立するきっかけとなった、新たな介護を象徴する方法論が「オムツ外し」なのだそうです。「生活リハビリ」という、介護の新たな概念からスタートした「オムツ外し学会」は、まさに介護業界のエポックメイキング。現在も全国各地で開催され、オムツ外しのみならず生活の場ならでは、介護職ならではの方法論を見つけて、みんなで共有する場となっています。

また、フリーになってから介護に関する本を100冊近くも執筆してきた三好さん。病院からこれ以上の回復は見込めないといわれた人が特養に来て生き返る、なぜこういうことが起こるのか、介護のどこにそんな力があるのか理論化したのが「関係障害論」です。

「高い専門性があるわけでもない。優しさが違うわけでもない。特別なものは何もないから、“関係の力”としかいいようがないんですよ」。認知症や寝たきりの原因を、脳や身体の障害ではなく、人間関係の障害だと説いたこの本は、介護をやっていくということはどういうことなのか、自身を納得させるために書いたのだそうです。「最初は、そんな難しいタイトルの本を現場の人が読むもんかっていわれましたけど、専門書では一番売れたんじゃないかな」。きっと、介護現場の人こそが求めていた本だったのでしょう。出版社の倒産で一度は絶版になりましたが、三好さんを支持する人たちの手で復活。今も、介護に携わる人のバイブルとなっています。

医療は人体。

介護は人生。

看護の延長線上にあった介護に一石を投じ、病院で起こる関係障害を理論づけた三好さん。医師や看護師の間では大炎上していたといいます。

「医療職のくせに病院の悪口をいってるって、最初は総スカンですよ。でも、訪問看護師が家に入って、初めて病院のやり方では通用しないと気づいて、医者を連れて来ると医者もまた考えが変わって、そうやってだんだんと変わってきたんじゃないかなぁ」。

「ただ、いまだに病院の専門家の世界は、介護の世界を素人集団としか見ていなくて、学ぶことは何もないと思っている。でも、介護は医療よりはるかに広くて深いんです。医療は人体を相手にしている狭い世界だから専門性が高い。それは、“病気”という特殊な状態の特殊な時期に、きわめて大事なことです。しかし、病気は治ったけど障害が残った、この先どうするかっていうのは人体じゃなく人生。そこで医療は無力ですよね。1年後、あの時死んでおけばよかったとなるか、ならないか。医療で一生懸命に命を救った、その意味づけをするのが介護なんです。介護がなければ、医療が余計なことをしたとなりかねない」。介護が見るのは人生。介護を受ける人が「生きよう」と思えるように生活を支えていく。医療の領域では決してできないことを実践している介護は、本当に広くて深い世界なのだと感じました。

嫌がることをしないのが、

いい介護。

介護の世界で半世紀。介護の概念を変え、介護に携わる人たちの拠り所となってきた三好さん。今、三好さんが考える、いい介護とは─

「文化人類学とか哲学とか引用して難しい本もいろいろ書いてきたけど、今、いい介護を一言でいうと、老人が嫌がることをしない。これだけでいいんですよ。なんでもいうことを聞けばいいってことじゃないですよ。そんなことをしたら、年中風呂に入らない老人ばかりになっちゃうからね」。

嫌がることをしないのは、簡単なようで難しい。嫌だということを納得させるには、芸術的な駆け引きが必要なのだそう。それが介護のおもしろさでもあるのですね。

「専門性の高い人ほど、老人が嫌がることを平気でする。急性期の医療ではやむを得ない場合がありますよね。抑制だってしなきゃいけないことはわかる。でも、専門性の高さとかエビデンスを言い訳にして老人を抑制したり、薬を飲ませて問題行動すらできないようにすることがずっと行われてきた。介護職は、そんな専門家になってはダメなんです」。

介護職も専門家であるべきだけれど、嫌がることをしないために知識や技術を磨き専門性を高めていくことが大事だという三好さん。そんな介護職の人が増えていけば、歳をとるのも悪くないと思える気がします。

ただ、いい施設を選ぶのは難しいと思うのですが…「トップの方が有名できれいごとを語っているようなところはやめた方がいいと思いますよ。あと、入居者の方の部屋を見たらわかりますよ。私物がいっぱいあるかどうか。綺麗になっていて個性も何もみえないのは気をつけた方がいいなあ。その人の人生、なにが好きで、どう生きてきたか、本人がいなくてもわかる。そんなカオスみたいな処、生活の匂いがする施設はいいですね」。

「まぁでもね、私はね、だいたい玄関入るとわかっちゃうんですよ、

それこそ雰囲気で。」

え?“雰囲気”でわかる? 一体どんな雰囲気なのでしょう?

タイミングよく、三好さんの講演会「雰囲気がちがうとは何か」があると伺ったケアネーネ編集部。その謎を解くべく、急遽、沖縄へ飛ぶことになりました!

次回、三好さんの沖縄での講演会の様子をレポートします。いい施設選びのカギ「雰囲気」とは何か?

お楽しみに。