いい人との出会い、そんなネットワークがどんどん繋がれば、もっと生きやすい社会にできるはず。 そんなご縁づくりを目指して、生き方も笑顔もキラリと輝く人「きらりの人」を紹介していきます。

Profile

生活とリハビリ研究所代表 三好 春樹(みよし はるき)さん

1950年広島県に生まれる。特別養護老人ホームの生活指導員として勤務後、理学療法士(Physical Therapistを略してPTと呼ばれる)となる。1985年「生活とリハビリ研究所」を設立。年間100回以上、介護に関する講演や研修を開催。全国の介護現場に影響を与え続けている介護業界の第一人者。趣味は登山。54歳の時、初インドにハマり、以来コロナ禍を除いて毎年インドへ。介護という仕事の根拠としていたものを揺るがす体験になると、「介護職よ、北欧へ行くよりインドへ行こう」とツアーも敢行している。

著書に「完全図解 新しい介護」「実用介護事典」(講談社)、「関係障害論」「野生の介護」「認知症介護」「ウンコ・シッコの介護学」(雲母書房)など多数。

三好さんのことがよくわかるYouTube動画

【前編】28分

https://m.youtube.com/watch?v=4g2LMuGnw-4

【後編】18分

https://m.youtube.com/watch?v=aeAC1u_YwYQ&feature=youtu.be

平和の里

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vNAbN6A-nmM%E2%81%A

生活とリハビリ研究所

http://rihaken.org/

三好春樹さんの Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004660758627

前・中編では

介護の世界に飛び込んで50年という、介護業界のレジェンドである三好春樹さん。

前編では、三好さんの激動の半生や介護界を変革してきた三好さんならではの考え方などを紹介しました。続く中編では、三好さんを追いかけケアネーネ編集部も沖縄へ。北中城若松病院でリハビリスタッフに向けて行われた講演会に密着しました。

そして、今回うかがったのは、社会福祉法人「楓葉の会」。

私たちが探していた、いい介護施設の“雰囲気が違う”とはどういうことなのか、

その答えを見つけに

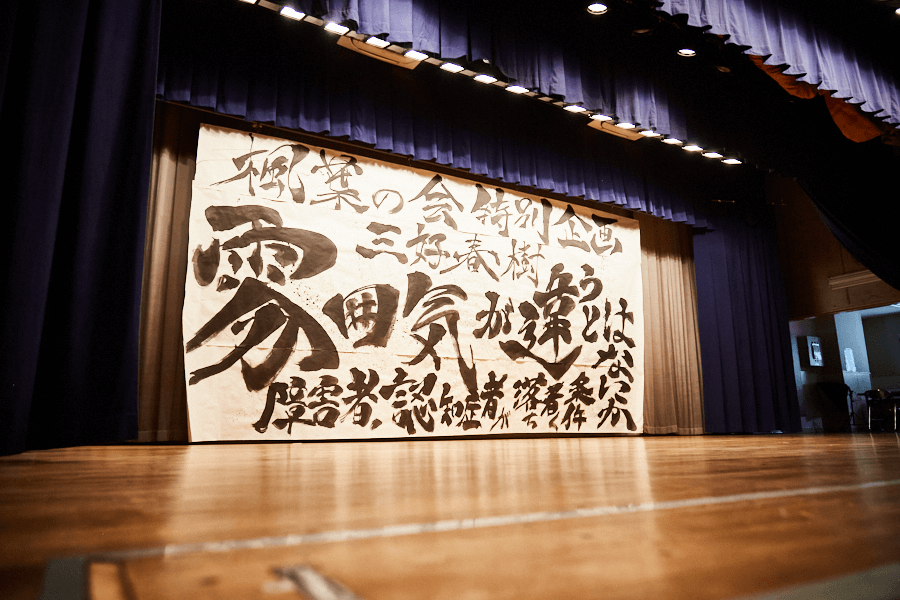

講演会「雰囲気が違うとは何か─障害者、認知症者が落ち着く条件─」へ駆けつけました。

一生分の運を使って講演会が実現!?

沖縄市にある社会福祉法人 楓葉の会は、就労継続支援や生活介護、グループホームなど障害者福祉にかかわる事業を運営する社会福祉法人です。まず、今回の講演会を企画した、楓葉の会の事務局長で社会福祉士の嘉陽美乃さんにお話をうかがいました。

高齢者介護の世界ではカリスマの三好さんですが、障害者福祉に携わってきた賀陽さんが三好さんを初めて知ったのは、今年2月のことだったそう。きっかけとなったのが、埼玉県の大宮で開催された「断らない福祉の世界とは?」という講演会でした。「タイトルを見て、一目で惹きつけられてしまって。

私たちの事業所でも“断らない福祉”を実践していたんですけど、はっきりと明言できず…。やむを得ず断ることもあったりして、モヤモヤしていたんです」。

何かモヤモヤを解消するヒントがあるかもしれないと、沖縄からはるばる埼玉へ飛んだ賀陽さん。ものすごい行動力です。「講演会で話を聞いて、このまま進んでも大丈夫だと、背中を押してもらえた気がしました。その話の中で、何度も“三好春樹”って名前が出てきたんです」。三好春樹って一体誰なんだろう?気になって調べたら三好さんのFacebookを発見!さっそく友達申請したそうです。「すぐに三好さんから、“昨日、沖縄から来てた人だ”ってメッセージが来て、6月に沖縄にいらっしゃるって聞いたんです」。そこで、1分でも2分でもいいからお会いしたいと三好さんにせまった賀陽さん。3回目のやり取りで、セミナーか何かやりましょうと話がとんとん拍子に進んだそうです。「実は、この段階でも三好さんの正体がちゃんとわかってなくて。でも、このチャンスを逃してはいけないと、急いで話を進めたんです」。後で三好さんの活動について調べたら、YouTubeには何本も動画が上がり、著書多数、全国を講演で飛び回る…ヤバい人だと思ったそうです。

コンタクトをとった5日後には、講演会の日程が決定。楓葉の会の理事長への報告も、超事後報告だったとか。「こんなに早く三好さんに講演会に来ていただけるって、一生分の運を使い果たしたんじゃないかと思ってます。三好さんのお話ってすごく中毒性があるというか、追っかけていきたくなるというか。また聞きたいという気持ちにさせるんですよね」。

雰囲気の“気”の力が、

認知症の人を変える。

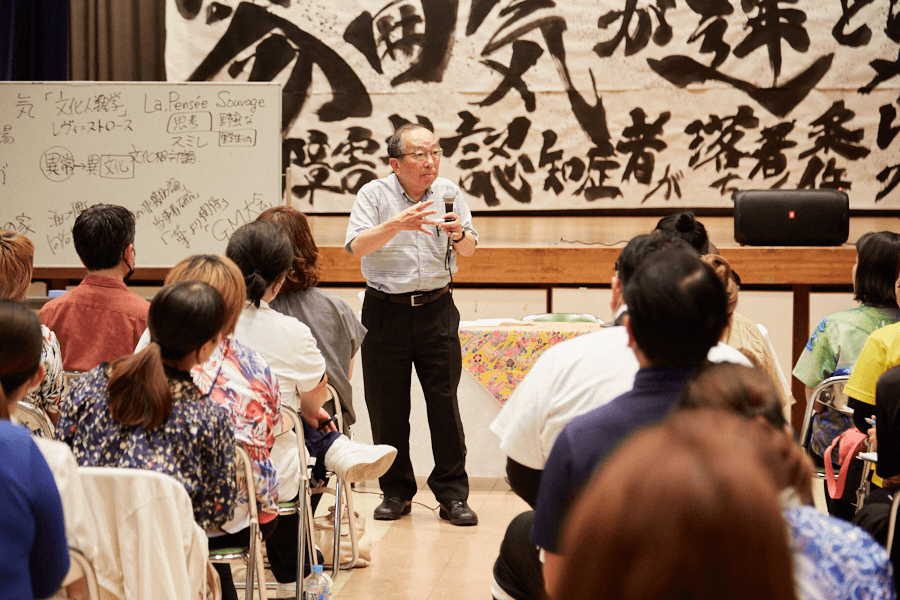

当初、定員60名ほどを予定していた講演会でしたが、県外からも参加希望者が多く、席数を160に増やしたのだそう。楓葉の会の理事長、島 粒希さんの挨拶から講演会がスタート。嘉陽さんいわく、島さんは“芸術家”。前職は理科教師、現在はアートと福祉のコラボレーションを思い描くという、珍しい経歴をお持ちです。

「三好さんの話を聞くのと聞かないのとは、全然違います。たぶん、明日からの仕事が変わってくるでしょう。来てくださった方はとてもラッキーです。最後まで楽しんで聞いてください」。

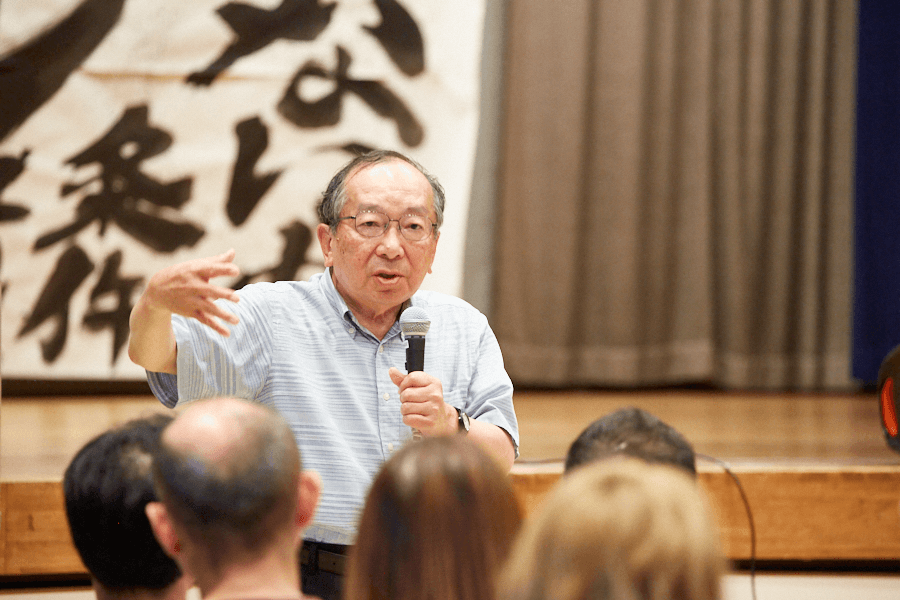

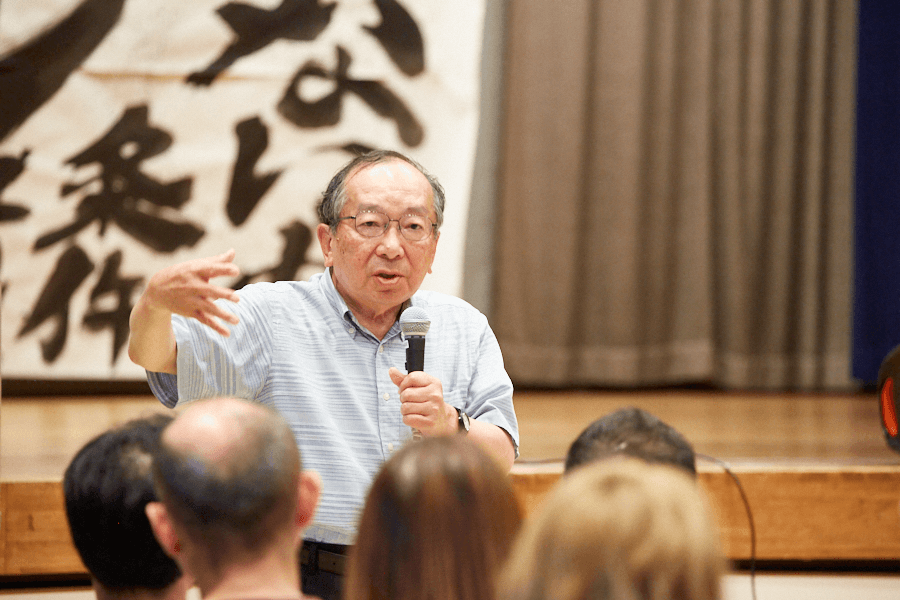

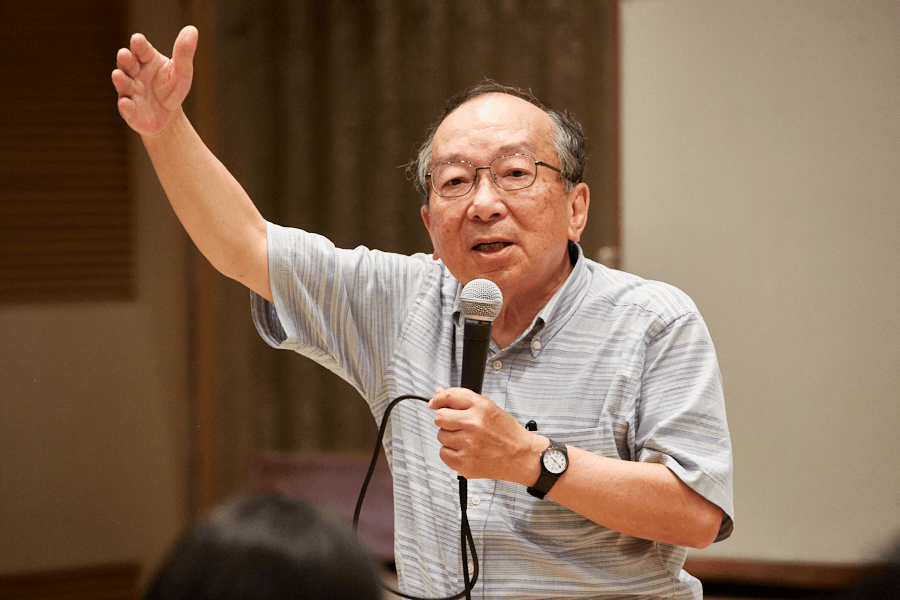

そして、三好さんの登壇です。

「こんにちは。私の話は一方的に聞いてもらうカタチはとりません。途中で質問をしながら進めていきますので、隣の人とペアになってください」。

前回と同様、聞くだけではなく“考えながら聞く”スタイルは、講習会で夜勤明けの介護職を眠らせないために生まれたのだそうです。

高校を中退し24歳で特別養護老人ホームへ就職するまでの6年間の話から、特養で出会ったとある入所者のエピソードへ。

「ある日、上品なおばあさんが入ってくると噂になりました。ところが、ストレッチャーに乗ってやってきたおばあさん、上品もクソもありません。目がトローンとして、焦点が合ってない。“いらっしゃい”と声を掛けても、何の反応もないんです」。付き添ってきたご家族は、確かに上品そうな方たちだったとか。別れ際にはワンワン泣いていましたが、なぜか面会に来ることはなかったそうです。「私の上司が娘さんに電話して、“面会に来られませんか?”と聞くと、“行ってもいいんですか?”っていうんです。実は、別の特養にほぼ入所が決まっていて、そこの職員から里心がつくからしばらく面会に来ないでくれといわれたそうなんです。まったく逆ですよね。当時の特養は姥捨て山です。入所者は、家族に捨てられたんじゃないかと思っている。距離は離れたけど、人間関係は離れていないということが確認できた時、初めてお年寄りはもう1回ここで生きていこうという気になるわけですから、毎日でも面会に来てもらわないといけないんですね」。その翌日から、ご家族が面会に訪れるようになったそうです。

そしてある夜、宿直だった三好さんがおばあさんの様子を覗きにいくと…

「私の顔を見た途端、拒否されました。いったいなぜでしょう?隣の人と考えてください」。

「─はい。老人病院で縛られていたんです。」

「抑制されていたから、人が近づくとまた縛られると思うんですね。人間を信頼できない状況です。医療関係者からいわせると、当時の老人病院は日本のアウシュビッツだったと。“老い”という自然なことを“病気”だと考えて治療する。点滴を抜こうとするから、手足を縛られたりするわけです」。

しかし、1週間が経った頃からおびえた表情が消え、10日目には笑うまでになったそう

「医者や看護婦という立派な国家資格、高い専門性を持った人たちが、ここまでしか良くならないと判断して入所してくるわけです。ところがね、特養に来るとみんな元気になる。医療にできないことを介護がやっている。何かすごい力を持っているけど、それは一体なんだろうって考えていました」。

また、こんなケースも。どんな施設でも半日ももたない、問題老人といわれていたおじいさん。最初は寮母さん(当時の介護職)の手に噛みつくわ、同室の人に物を投げるわ、とても大変だったそうですが、しだいに落ち着き1か月後には施設の人気者に!特養を退職したあとも、こうしたケースをたくさん見てきた三好さん。友人が運営する認知症のグループホームでは、一晩中騒ぐことが原因で引き取り手がないといわれていた人が、そのホームに来たとたんにぐっすり眠るようになったそうです。

「何が違うんでしょうね?って聞いたら、“雰囲気が違う”としかいいようがないと。でも、私は目に見えないものは、あまり信用しないんです。でも、雰囲気の“気”が何か力を持っていることは確かなんですよ。雰囲気によって人はダメになることも、回復することもある。“気”っていうと、何か神秘的になっちゃったりするから、私は“関係”というふうにいい換えた。人と人との間にある関係が気を変えるという方法論があるんじゃないかと考えました」。

“気が違う”人は、

“気を変えて”治せばいい。

「“問題老人”という言葉は、その人に問題があるといういい方です。」

「“精神障害者”という言葉も、その人に問題がある、個体の問題だという捉え方をします。しかし、それは気の問題、関係の問題ではないかと思いました。」

「はい、考えてみてください。精神障害者を気の問題として捉える言葉がありますが、それは何でしょう?」

「─これ、差別用語だといって使えなくなりましたが、“気違い”という表現です。」

「“気”が“違う”というのは、別に深い意味を持っているんです。昔の封建的な日本社会では、狐憑きがいっぱい出ました。狐憑きになりやすいのは、ほかの村から嫁いできたお嫁さんなんです」。

村には知り合いがおらず、夫は暴力的で姑にはキツく当たられる。そこに貧困が重なり、しだいに精神に異常をきたしていく。一方で村の人たちは、追い詰められた状況を知りながら、何もできなかったことに罪悪感を覚え始める。それぞれが自らの責任を引き受けるために、ある儀式を行ったのだと語る三好さん。

「満月か新月の夜、村の広場に村人たちが集まって、狐が憑いた人を真ん中にして歌い踊り、“あなたは共同体の大事な一員だよ”というまなざしを向けるんです。やがて、トランス状態に入って気を失い、意識が戻ると回復している。“気”を変えることで治癒したという例はたくさんあって、こうした豊かな方法論が残っているところもあるんですね。私たちは目に見えないものは信用しないという現代の方法論で、“精神障害者”といってその人のせいにしてしまって、豊かな方法論を忘れている気がしてならないんです」。

雰囲気の“気”の正体は、

“権力”にあった。

楓葉の会の嘉陽さんが三好さんを知るきっかけとなった講演会「断らない福祉の世界とは?」の講演者である友野剛行さん。強度行動障害や知的重度障害などを持つ人を支援する友野さんの事業所は、受け入れ先がない人の最後の砦だといわれており、ここに来るとなぜかみんな落ち着くのだそうです。

それはなぜなのか三好さんがたずねると、「雰囲気が違うとしか言いようがない」と。具体的に何をしているのかを聞いてみると、前の事業所で問題を起こしてここに来たことはスタッフに一切知らせない、どんな問題行動があったのかを知ってしまうと、“問題児が来た”という雰囲気になり、それを本人が感じ取ってしまうからだと友野さんは語ったそうです。

初めて出会って、自分で見て感じたところから、その人との関係や雰囲気づくりをしていく。この話を聞いて、私、言葉をつくりました。“気”が支配している空間を“場”といういい方をします。目に見えないものが人に影響を与える、重力場あるいは磁場という言葉がある。

それと同じようなものではないかと考え、“権力場”という言葉が生まれてきたんですね。

おそらく、認知症のお年寄りも障害者も、権力を敏感に感じ取って落ち着きを失くす。権力が人をダメにする。我々のやるべきことは、いかに非権力場をつくることではないかと思いました」。

この、“権力場”という捉え方の気づきになったのが、フランスの哲学者ミシェル・フーコーが説いた“権力論”だと語る三好さん。「ミシェル・フーコーは、日常的な関係から権力は生まれてくるといういい方をしました。そして、権力は必ず堕落するっていうんですね。たとえば、二人の人間がいて、一人は相手のことがすべて見えているのに、もう一人の方からは見えていないという非対称的な関係が、見えている側を権力にしてしまうっていうんです。

なるほど、医者がなんで権力的になるかって、こういうことなんですよね。

患者本人が見えていない問題も、専門的な知識や技術があるからわかっちゃう。知識を持っている、それだけで権力になるとすると、我々介護職も、認知症の人との関係では権力者になる恐れがあるんです。だって、こっちは相手の生活歴とか全部知っていますよね。でも、向こうは自分のことを何も知らないという関係になった時、いくら優しくて倫理的な人でも、権力者になる恐れがある。フーコーは、いかに権力的ではない生き方ができるか、権力的でない語りができるか、それが問われているんだといっているんですね」。

精神疾患の治療に必要なのは、

薬ではなく非権力的な関係。

「知識を持っているだけで権力になるのなら無知でいい、ということではありません。非権力場をつくるための方法論を皆さんに提案したいと思います。

まず一つめが、精神医療で定着してきたオープンダイアローグという方法論です。精神科医をはじめとする人たちが、権力的ではないかかわり合いをするという、ある種自制の方法論として通用しているんだと思っています」。オープンダイアローグとは、おもに統合失調症に対して用いられる、対話を中心とした治療法。本人の話をちゃんと聞く、言葉が出なくても表情をしっかり見ることが大切なのだそうです。

そして、三好さんが次に紹介したのが、イタリアの精神医療に革命を起こしたといわれる、精神科医のフランコ・バザーリア。バザーリアは、精神病院という権力的な構造そのものが病気を再生産していると気づき、権力とは無縁の芸術家を呼び治療に活かしたのだそうです。

音楽や絵画を体験し楽しむことを通じて、患者の個性や主体性を尊重した結果、症状が落ち着き病棟のカギも鉄格子も必要がなくなったといいます。さらに、バザーリアは精神病院の廃絶を提唱。1978年には、イタリア全土の精神病院を解体する法律が国会で採択されました。この法律は俗に「バザーリア法」と呼ばれ、イタリアでは精神病院の代わりを地域の精神保健センターが担い、精神疾患を持つ人も地域社会の一員として受け入れられています。

「精神疾患を持つ人も病院に収容する人間ではない、地域で一緒に暮らすべきだという主張が通ったんです。バザーリアが、病院という閉鎖的で権力的な構造ではなく、地域の中で支える方が有効だと証明してみせたということです」。

実は日本にも、バザーリアが実現したような事業所があるのだそう。北海道浦河町にある「べてるの家」は、精神障害を抱えた人の活動拠点としてグループホームや就労継続支援施設などを運営し、100名以上の方が地域で働き、暮らしているといいます。また、べてるの家で行われている「当事者研究」という活動では、本人が自分自身で治療法を考えているのだそう。

「当事者研究のキャッチフレーズは“薬より仲間”、つまり“関係”です。仲間の関係というのは、権力的でない横の人間関係ですよね」。ブラック企業に勤めノイローゼになった男性は、夕方になると空に上司の顔が現れ、上からガミガミ怒られるという幻覚、幻聴があったそうです。その症状を軽くしたのは、同じ病気を持つ仲間たちでした。「夕方になるとその彼と一緒にいて、空に上司が出てきたら“もう会社辞めたんですから、出てこないでください”ってみんなで並んでお願いしたそうです。

その世界を共感してくれる仲間がいたから、症状が軽くなる、問題が解決していく、これも豊かな方法論だということです」。2001年から始まった当事者研究は全国的に広がり、さらにさまざまな領域の研究者から注目され、現在では当事者研究を研究する機関までできています。

「一緒に生きていこうよ」─その想いが伝わる介護を。

「最後に、介護現場からも非権力場をつくる方法を学ぼう、という話をします。」

「昔、私が勤めていた特養にいた寮母さん。腰が丈夫で採用された介護力士士です(笑)。」「すごいパワーはあるんだけど、デリカシーがない。お風呂に入れる時、何もいわず布団をバッとはぎとるし、差別用語も平気で使う。問題寮母ですね。」

「ところが、彼女と同じ日に夜勤になるとお年寄りは落ち着いていて、普段よりナースコールも少ないんですよ。怒られるから鳴らせないというわけでもないんです」。

不思議に思い、その寮母さんを観察し始めたという三好さん。キツイ言葉をかけられてもニコニコしている入所者を見て、重い認知症(三好さんの言葉では…深い認知症)の人は言葉で意味を受け取っていないことに気づきました。

「口調がいたずらっ子を怒っているお母さんみたいに母性的で、差別的なことをいわれているのに安心しているんですよ。意識の高さは言葉の意味に出るんだけど、口調には何が出るのか。

私は無意識の豊かさって気がするんです。知識や技術をいっぱい持って意識的にかかわることよりも、無意識の豊かさを持っている方が権力的でないかかわり方ができるんじゃないかと思います」。

講演会の終わりに、特養時代の上司だった生活相談員の和田さんと入所者の小田さんの、忘れられないエピソードを語ってくれました。

当時、三好さんが勤めていた広島県の特養では、入所者のほとんどが被爆者でした。そして、上司の和田さんも高校生の時に被爆し、生きるか死ぬかという壮絶な体験をしてきたそうです。

死のそばにいた人は、生きていることを全面的に肯定できるんだろうと思うんですね。

条件をつけたりしないで、“生きているだけですごいよ”という想いが相手に伝わる。

和田さんは、そういうものを持っている人でした。

入所者の小田さんも被爆者で、原爆症により全介助の状態で20年。でも知的でスタッフみんなから尊敬されていたそうです。

そしてある夏の日、突然小田さんがご飯を食べなくなったそう。施設の調理師が小田さんの好物をつくっても、出前を取っても、一切箸をつけることはなく…。同じ被爆者の和田さんが「自分で自分の命を終わりにしようとしているんじゃないの?」とたずねると、「うん…」とうなずいたそうです。「和田さんは猛烈に説得に入りました。私もいずれは小田さんのような生き方ができればいいと思っていたのに、ご飯を食べずに死んでしまったら私の未来は真っ暗になる。私のためにもご飯を食べて生きて欲しいっていったんです。でも小田さんに“自分の命だからほっといてくれ”っていわれちゃってね。

「はい。私の上司は一体どうしたでしょう?」

「─私も食べないって断食宣言するんですね。」

「これ、皆さんにやれっていっているわけじゃないですよ。もう、ケースワーカーという立場を超えて、人間同士ってところまでいってるんですね」。3日後、小田さんは若い人を道連れにすることはできないと、和田さんにお粥を頼んで食べたそうです。

「介護とか支援というものに極限値があるとしたら、こういうことじゃないかと思うんです。

“一緒に生きていこうよ”というメッセージが伝わる、それが介護で、

いくら知識や技術があっても伝わらないのは介護とはいえないんじゃないか。

そういうことを教えてくれた話です。ちなみに、私の上司が3日間本当に食べなかったかは定かではありません。彼女は酒飲みでしたからね(笑)」。

私たちが無意識に感じ取る雰囲気が、権力的なのか、そうではないのかが、施設選びのものさしになる。難しいかもしれませんが、“これからお世話になる場所”ではなく、“新たな関係を築く場所”だと考えると、自分に合った施設に出会えるような気がします。

初回のインタビューと沖縄での2回の講演会でふれた三好さんの思想は、私たちの介護や認知症に対する見方を大きく変えてくれました。

ありがとうございました。