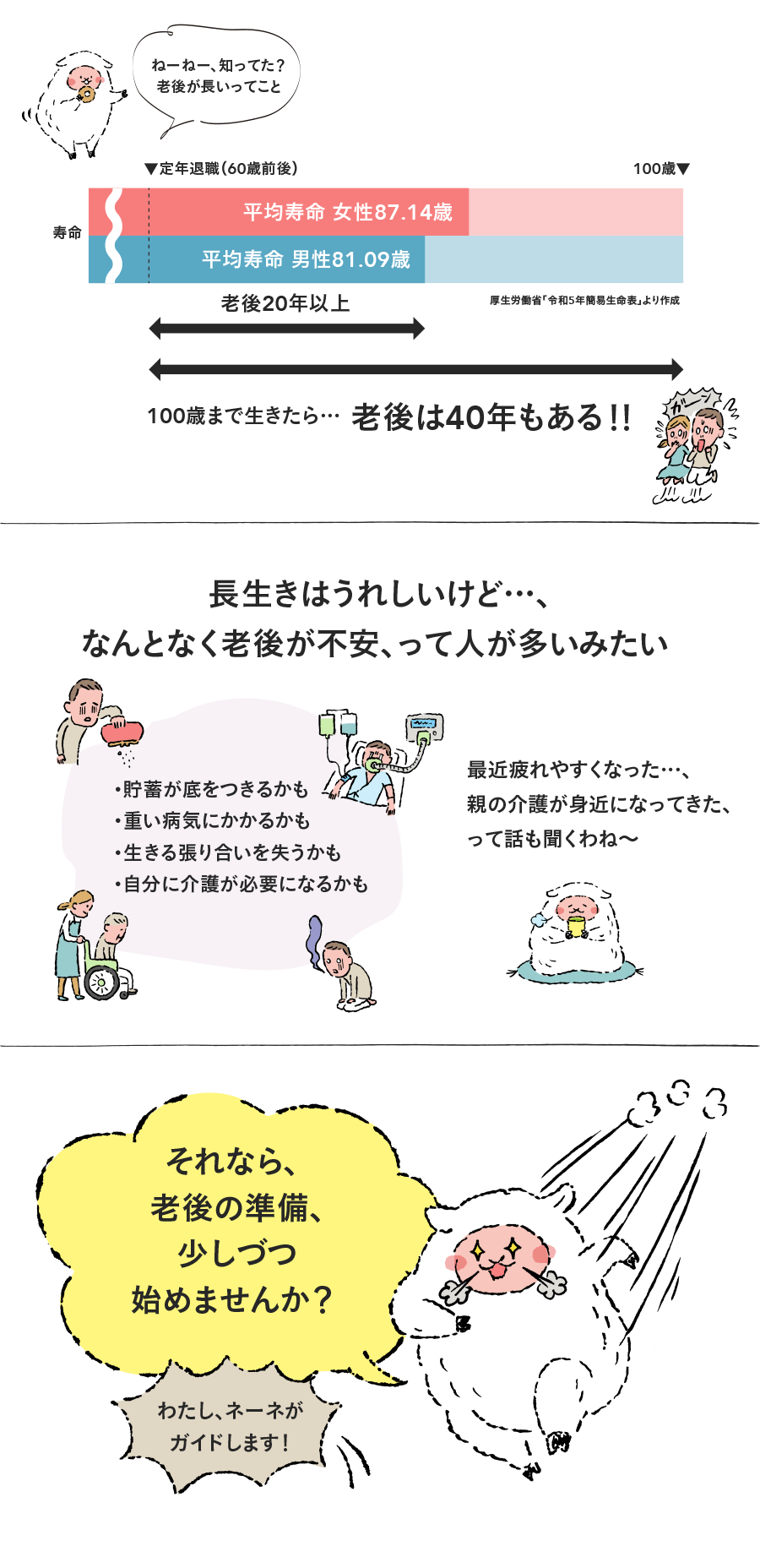

人生100年時代の老後は長い! 準備しておきたいけど、何から手をつけたらいいのかな・・・ そう思ったら、まずは老後を知ることから始めませんか? このガイドでは、知って→備えて→老後の不安を安心に変えるお手伝いをします。

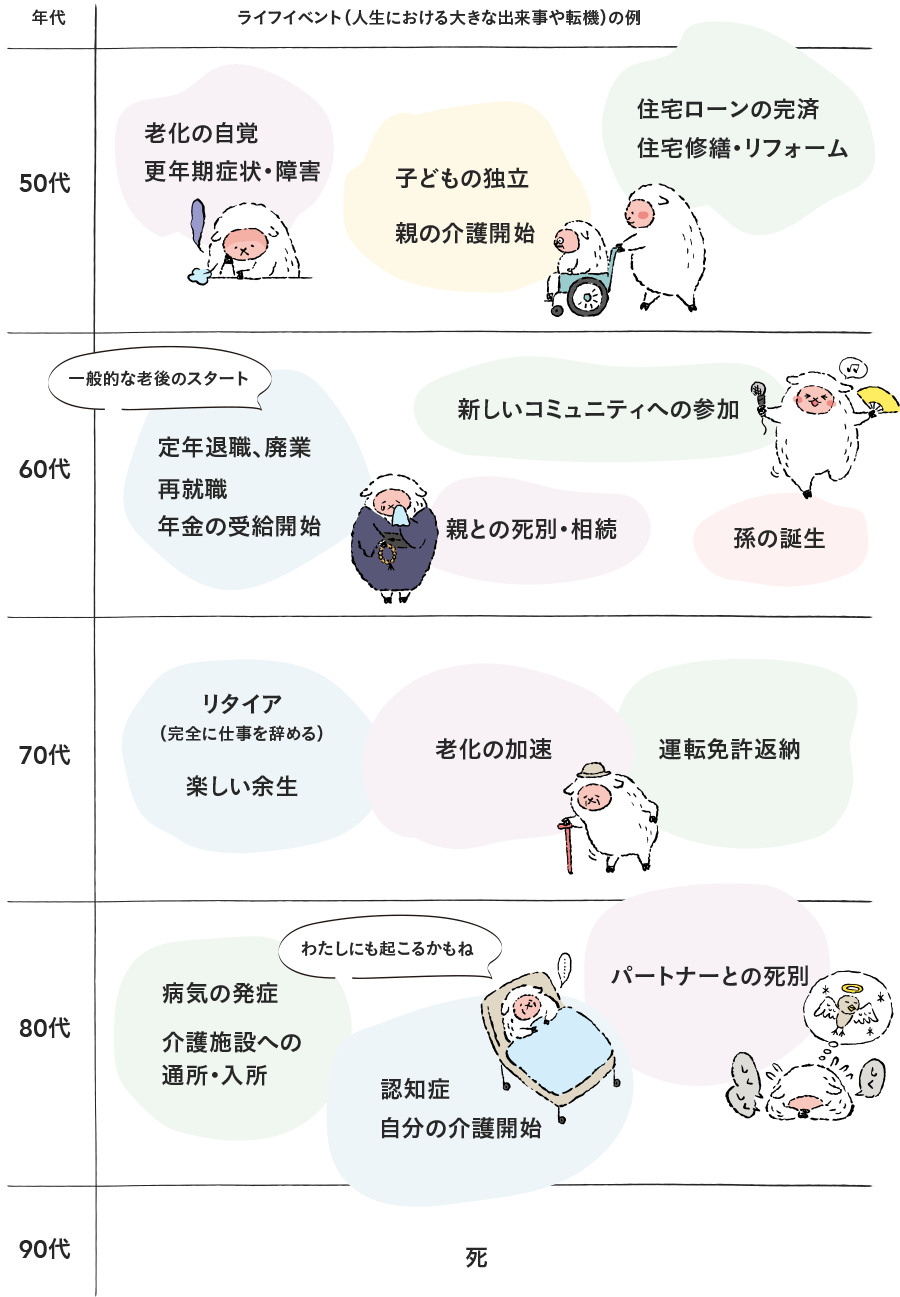

モデル年表

想像してみて。

人生後半、何が起きそう?

下の年表は、人生後半のライフイベントの例です。あなた自身の人生に重ね合わせながら、この先どんなことが起こりそうか、ちょっと想像してみてください。

やってみたら、不安なことが増えてしまった――という人がいるかもしれませんね。

でも、大丈夫!今感じた不安が、老後の備えのヒントになるんです。

老後の資金

年金で暮らせるかは、その人次第。

大切にしたいものは何ですか

仕事をリタイアしたあと、年金だけで暮らしていけるのかな?退職金はどれくらい頼りになるんだろう?病気や介護で思いがけない出費があったらどうしよう…。それに、インフレや社会保障の仕組みもこの先どうなるのか、不安になりますよね。

老後にどれくらいのお金が必要かは、「どんな暮らしをしたいか」で大きく変わってきます。だからこそ、これを考えておくことが、しっかり備えるための第一歩になります。

どんな老後を過ごしたい?自由に考えてみよう

子どもの独立や夫婦の生活の変化を経た老後、どんな風に暮らしたいかを少し具体的に考えてみましょう。

知っておこう、年金、医療、介護の公的制度

ここで、日本の社会保障制度のことを少しだけお話しします。

原則65歳からもらえる「公的年金」は、受け取り始める年齢を早めたり遅くしたりすることができます。それによって生涯で受け取る年金額が変わるので、自分がいちばん助かる受け取り方を選ぶとよいですね。

また、医療費は、「健康保険」によって自己負担は実際にかかった額の 1 割〜3割で済み、この自己負担が高額になったときには、経済的な負担を軽くする「高額療養費」という制度もあります。介護費についても、「介護保険」の認定を受けると、1割〜3割の自己負担(利用できる上限額あり)で介護サービスを利用できるしくみになっています。

老後の健康

日々の積み重ねで、体も心も 老化のスピードをゆるやかに

「なんだか歳をとったなぁ」と老化を感じることが増えてくると、ちょっと不安になることもありますよね。

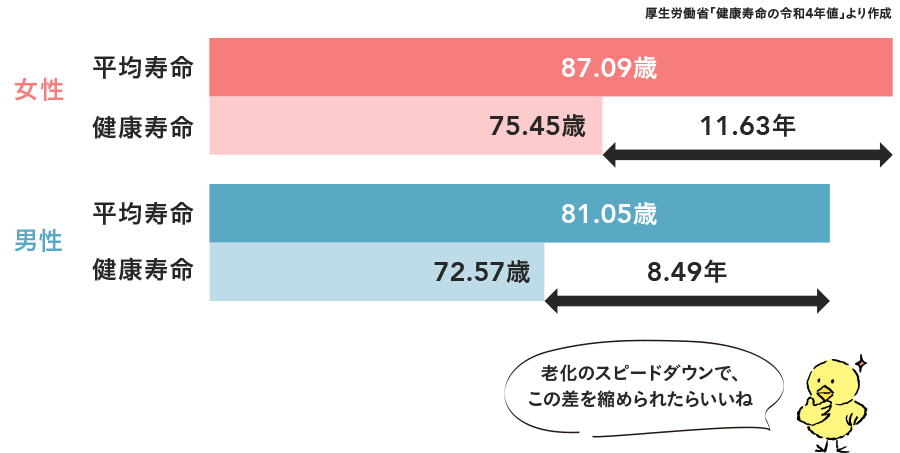

日本は世界でも有数の長寿国ですが、実は「平均寿命」と「健康寿命(自分の力で元気に暮らせる期間)」のあいだには、約 10 年もの開きがあります。

ただ長生きするだけじゃなく、健康寿命を延ばしたい――。“生涯現役”で充実した老後を過ごすためにできることは何でしょう?

下のランキングを見てみましょう。人生の先輩が「後悔したこと」から、やっておくとよいことが見つかりましたか?

ランキング:60 歳以上の男女が人生全般に関して後悔していること

1位 もっと学べばよかった

2位 もっと貯蓄を行えばよかった

3位 もっと運動しておけばよかった

4位 もっと家族との時間を大切にすればよかった

5位 もっと生活習慣を見直せばよかった

6位 もっと食生活に気を遣えばよかった

7位 もっと友人との時間を大切にすればよかった

8位 もっと仕事に取り組めばよかった

9位 もっとひとりの時間を大切にすればよかった

10位 もっと保険等に加入すればよかった

生命保険文化センター「2023年度ライフマネジメントに関する高年齢層の意識調査、2023年12月」より作成

食事や運動、睡眠などに気を配ることはもちろん、人とのかかわりや生きがいをもつことが、心と体の健康づくり、豊かな老後につながりそうですね。

更年期は自分の体と向き合うチャンス

男女問わず更年期をむかえると、性ホルモンが減ることで体や心にさまざまな不調が起こる人がいます。大切なのは、本人だけでなく周りの人も、更年期の心身の変化について理解を深めること。更年期の不調を少しでも和らげるためには、ストレスをため込まず、生活リズムを整えることが基本です。更年期に生活習慣を見直すことは、健康寿命も延ばすことにもつながります。

もしパートナーがつらそうにしていたら、家事の分担などで負担を減らし、いたわってあげられるとよいですね。

「かかりつけ医」とつながっておこう

気をつけていても、体の不調や病気をまったく避けることはできません。そんなとき、心強い味方になってくれるのが「かかりつけ医」です。ふだんから相談できるお医者さんがいると、早めに異変に気づいて、すぐに治療を始められることもあります。将来、自宅で療養する必要が出てくるときに備えて、在宅医療に対応しているかどうかを、事前に確認しておくと安心です。

老後の生きがい

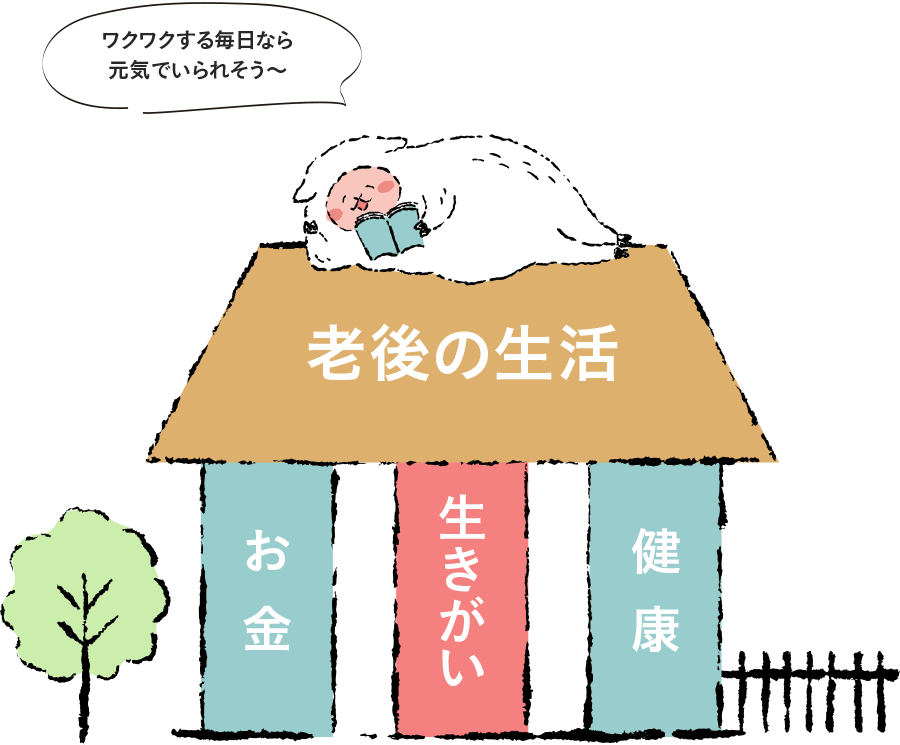

「お金」「健康」だけじゃない。

安心な老後を支えるもの

老後の暮らしを支えるうえで、大切なのはやっぱりお金。でも、どんなにたくさんお金があっても、健康でなければ、その豊かさを心から楽しむことはできませんよね。そして、毎日の生活にハリや楽しみをもたらしてくれるのが「生きがい」です。心が満たされているかどうかは、人生の満足感に大きく関わってくるものです。「誰かに必要とされている」「明日もやりたいことがある」、そんな気持ちを持ち続けられる人は、元気で若々しくいられるのです。

働く?それともリタイア?老後の仕事

働くのは、お金をもらうためだけではありません。再雇用、転職、起業、早期リタイアなどから定年後の働き方を選ぶときは、「収入」「やりがい」「自由な時間」のよいバランスを見つけましょう。

「まだ働きたい」という人は、自分の経験を活かせる分野だけでなく、リスキリング(学び直し)をきっかけに新たな世界に目を向けてみるのもよいですね。

家族とのつながりが、生きがいを育てる

年を重ねるにつれ、「自分は誰かの役に立っている」と実感できることが、生きがいにつながります。なかでも、かけがえのない家族の存在は、大きな支えとなるでしょう。とはいえ、家族との関係では、自分の価値観を大切にしながら、相手も尊重する「ちょうどよい距離感」を保つことが大切です。

近年は「熟年離婚」を選ぶ夫婦も増えています。離婚はネガティブに捉えられがちですが、「自分らしく生き直す」前向きな選択肢ともいえます。そのときは、経済面や住まいの確保、専門家への相談も考えておきましょう。

「きょういく」「きょうよう」がある日常を

「生きがい」といわれると、大げさに感じるかもしれませんが、「きょういく(今日も行くところがある)」「きょうよう(今日も用がある)」と考えてみたら、ぐっと身近に思えませんか?

趣味のサークルや地域活動に参加すれば、新しい出会いや役割を見つけることができるかもしれません。友だちやご近所とのちょっとした付き合いは、孤立を防ぎ、安心感にもつながります。

もし今、やりたいことが見つからないなら、心のアンテナを少し広げてみましょう。若いころに夢中になったことや、ずっと心にあった「学んでみたかったこと」を思い出してみるのも一つの方法ですね。

介護~よりよい最期

親の介護、そのときどうする?

ちゃんと話し合っていますか

「あれもしてあげたかった、これもしてあげたかった」――。親の介護や最期を迎えたとき、後悔や罪悪感を抱く人は少なくありません。介護はある日突然始まることが多いため、親が元気なうちに話をしておくことが大切です。

「もしものとき」の話は身近な話題をきっかけに

親に介護の話を切り出すのって、なかなか難しいですよね。そんなときは、親の健康のことや、身近な人の話題などをきっかけにすると、自然に入りやすいかもしれません。落ち着いて話せる時間を選んで、「心配しているからこそ話したい」という気持ちを伝えましょう。そして、「もしものときにどうしたいか」をやさしく聞いてみたり、選択肢を示したりすることで、親の意思を尊重することができます。

一度にすべてを決めようとせず、親の気持ちに寄り添いながら、少しずつ対話を重ねてみましょう。

【確認しておきたいこと・話し合っておきたいこと】

同じように、自分自身の介護や最期についても、家族と話し合ったり、希望を書き残したりしておくとよいですね。

第 1 回のまとめ

✓ 平均 20 年以上、ひょっとしたら 40 年あるかもしれない老後は長~い「第 2 の人生」

✓ 老後の生活は「お金」「健康」「生きがい」の 3 つに支えられている

✓ 望む介護、よりよい最期のためには、家族などと話し合っておくことが大切

✓ 不安を放置せず、「知ること」「備えること」が未来の安心につながる

次回は、老後の資金についてさらに詳しくガイドします。お楽しみに~